デジタル技術の発展とともに普及が進むインターネット上の資産が、従来型の金融システムだけでなく新たな経済圏の形成にも影響を与えている。このデジタル資産は世界各国で「暗号資産」と呼ばれ、送金や決済、投資・投機、さらにはブロックチェーン技術を活用した資産の記録や管理の手段としてさまざまな用途で活用されている。このような資産形態の定義は、既存の通貨とは大きく異なる。通常の通貨は国家や中央銀行など特定の発行主体を持つが、これらの資産は特定の発行者を持たず、不特定多数の参加者による分散型の管理が特徴である。分散型台帳技術であるブロックチェーンと暗号技術により、誰もがネットワークに参加でき、取引の透明性と安全性が確保されている点も従来の金融商品と異なる特徴である。

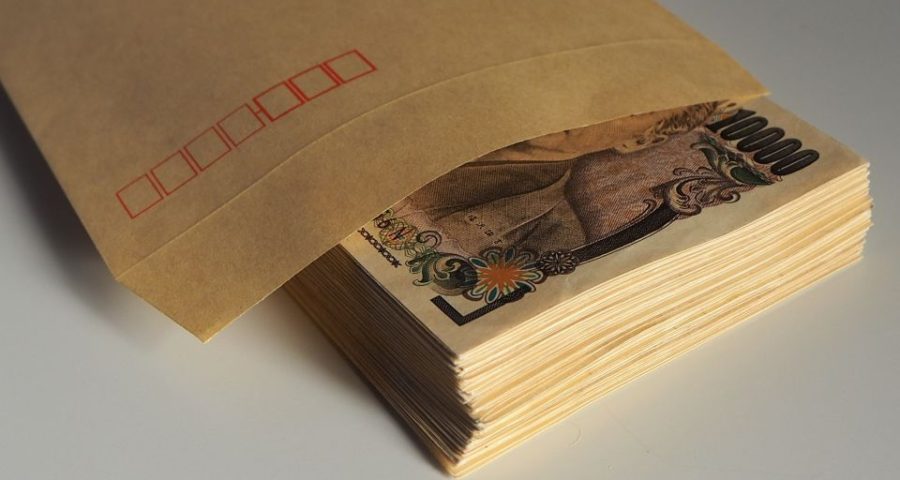

このような背景から、世界中で新たな投資先として注目されている。この資産が生まれた当初は、一般の利用者には難解であったが、インターネットを介した情報伝達や技術解説が進むことで、幅広い層が利用・投資するようになった。値動きの激しさゆえに一攫千金を目指す投資対象ともみなされ、多くの人が新たな金融商品として取引を行っている。一方で、資産価値の乱高下や不正アクセスなど、注意しなければならないリスクも顕在化している。資産とみなされる以上、その取引や保有には税金の問題も生じる。

取引によって利益が発生した場合、その利益は税務上の申告対象となる。国によって資産に対する規制や課税方法はまちまちであり、国内では雑所得として課税されるケースが多い。具体的には、売買による差額や、他の資産やサービスとの交換、マイニングによる報酬などが対象となる。特に頻繁な取引や高額な決済の場合、税金の負担も無視できなくなるため、きちんと記録を残し正確に申告する義務が生じる。また、この資産は金融との関わりも非常に深い。

取引所を介して円やドルといった法定通貨と交換したり、資産自身を担保に金融派生商品を利用するといった新しい種類のサービスが誕生している。さらに、国際送金やクロスボーダー決済、担保としての利用など、これまでの金融商品では実現が難しかった利便性も持ち合わせている。従来の金融システムは銀行や証券会社など中央集権システムを前提としているのに対し、この資産は分散台帳を活用し、中央の管理者を介さず個人間で価値のやりとりができる利点がある。その結果、銀行口座を持たない人々にも金融サービスを提供する選択肢として世界各地で注目されている。ただし、金融システムとの親和性が高まり流動性が増すに連れて、マネーロンダリングや違法取引といった問題への対策も強化されている。

多くの暗号資産は、従来の金融市場との連動が強くなってきている。世界経済の動向や各国の金融政策、規制動向などによって価格が大きく変動することもあり、伝統的な金融商品と同様にニュースや経済指標に敏感に反応する側面を持つ。このため、資産運用や投資の際には、これまで以上に金融全体の動向を注視し、適切なリスク管理を心掛けなくてはならない。各国政府や国際機関も、この資産の影響力を無視できなくなりつつある。金融商品としての監督や取引の透明性確保を目的とした規制強化、それに伴う利用者保護制度の充実など、多角的な対応が進んでいる。

また、多額の取引や資金移動による市場の安定性リスクも指摘されており、既存の国際金融システムとの調和が重要な課題となっている。このように、独自の技術に基づいた新しい資産クラスは、その価値変動の大きさや税務上の取り扱い、従来金融との統合過程など、想定しなかった新たな疑問や課題の発生源となっている。しかし一方で分散性、非中央集権性、グローバル性といった革新的な特徴が、次世代の金融や資産運用のあり方に大きなインパクトを与えているのも事実である。そのため、自身がこの資産を活用する際には、金融知識や税金に対する理解、システムの安全性に関するリスクマネジメントを欠かしてはならない。これからも社会情勢や技術革新と共に制度や税制、金融のあり方も変容し続けていくだろう。

近年、暗号資産はデジタル技術の発展を背景に急速に普及し、従来の金融システムや新たな経済圏にも大きな影響を与えている。国家や中央銀行が発行する通貨とは異なり、暗号資産は分散型台帳技術と暗号技術を駆使し、特定の発行者を持たずに不特定多数の参加者による管理が行われている点が特徴となっている。このため、透明性や安全性が高く、インターネットを通じて多様な用途に活用されている。しかし、その値動きの激しさや不正アクセスなど、利用に際しては慎重なリスク管理が求められる。暗号資産の取引や保有には課税上の問題も生じており、利益が発生した場合には国ごとに定められた税制に基づき申告が必要となる。

特に日本では雑所得として扱われ、売買差益やマイニング、他の資産との交換などが対象となるため、日々の取引記録を正確に管理する重要性が増している。また、暗号資産を利用した金融派生商品や国際送金など新たなサービスも誕生しており、金融包摂の観点からも期待が高まる一方、マネーロンダリング等への対策は不可欠となっている。金融市場との結びつきが強まることで、世界の経済動向や規制の変化に応じて暗号資産の価格が大きく変動する場面も多くなった。各国政府や国際機関も規制強化や利用者保護への取り組みを進めており、今後は国際金融システムとの調和が課題となる。急速に進化するこの資産クラスを取り巻く環境において、利用者は金融・税制知識とリスクマネジメントを十分に備えておく必要がある。

暗号資産は、革新的な分散性やグローバル性を持ちつつ、今後も技術革新と社会情勢の変化に応じて新たな制度・ルールの策定が求められていくだろう。